何为“公地悲剧”?

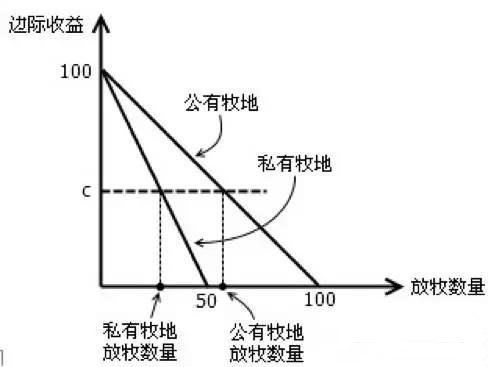

中国水产频道报道,1968年,英国生物学家加勒特·哈丁教授(Garrett Hardin)在《科学》杂志上发表了一篇题为《公地的悲剧》(The tragedy of the commons)的文章,首次提到了这个概念。在文章中哈丁设置了这样一个场景:一群牧民一同在一块公共草场放牧,一个牧民想多养一只羊,增加个人收益,虽然他明知草场上羊的数量已经太多了,再增加羊的数目,将使草场的质量下降。牧民将如何取舍?如果每人都从自己私利出发,肯定会选择多养羊获取收益,因为草场退化的代价由大家负担。每一位牧民都如此思考时,“公地悲剧”就上演了——草场持续退化,直至无法养羊,最终导致所有牧民破产。

鲍鱼养殖是否存在“公地悲剧”?

如果我们把“公共草场”改为“公共养殖区”,“牧民”改为“养殖户”,“羊”改为“鲍鱼”,那么我们会在鲍鱼产业中的每个链条上都轻易发现这一“悲剧”的存在。

在育苗环节,大家都知道海岸边的资源有限,但在某一年市场行情上扬时,仍旧无法阻止“一线海景”、“二线海景”甚至“三线海景”陆地育苗场如雨后春笋般出现,这也为接踵而至的苗量供过于求埋下了隐患。

在养殖环节,优良水质的海域同样是养殖户心中的那块“天然牧场”,养殖户追求高产而增加养殖密度,随手丢弃垃圾等顽疾几乎无法杜绝,而一些环保设备或养殖模式的推广同样面临这一问题。

在新品种研发与推广方面,我们已经陆续培育出“”大连1号“、“西盘鲍””等新品种,但基于我们当下的品种推广体系,一个新品种从诞生开始,如果推广的越快,其寿命反而会越短。任何一个新品种背后都需要8-10年的研发,但往往其优势体现的时间都短于研发时间,很快新品种就不新。本应是科技进步所带来的福利,却因为成为“公有品种”,在每个环节都得不到应有的价值体现。放眼其他产业,对比国内外已经很成熟的作物及畜禽产业,缺乏类似孟山都、正大等标杆性种业公司,对于要做大做强鲍鱼产业,或是源头的软肋。

在产品销售端,我们已经有了诸如“南日鲍”、“连江鲍鱼”、“东山鲍鱼”、“长海鲍鱼”等国家地理标志,结果是好的坏的产品全都含在区域品牌下面,人人可用,却无人维护。这些做法对于品牌的发展非常不利,同时企业自身也难做大,很快会被消耗一空,离大家期待的做成下一个阳澄湖大闸蟹等成功案例渐行渐远。

“公地悲剧”可否避免?

在回答这个问题时,我们先从一个故事说起。去年,南非的一名鲍鱼专家访问福建,在来中国前,他对中国鲍鱼养殖产量的数据持怀疑态度,觉得一个国家不可能养殖出那么多的鲍鱼。借由来访的机会,笔者带他参观了福建的几个主要鲍鱼养殖区。当面对一家挨着一家连绵数公里的育苗场,当看到海上一眼望不到边的鱼排,他终于相信了,然后意味深长地说了句:在中国真的是一切皆有可能。

在南非,如果企业要投资一个鲍鱼养殖场,首先要通过当地相当严苛的环境评估,包括赢得周边社区民众的支持,随后还要去办理一系列的认证和手续,这个过程往往需要数年,因此,对于企业而言,这是一项非常慎重的投资。正是由于如此高的准入门槛,几乎与中国同时起步的南非鲍鱼养殖业,经过20多年的发展,鲍鱼养殖场数量仍仅有十几家,但每家的规模和产能其实都在稳步扩大。

两国政府对于“公共资源”的态度与看法,其实是造成两种产业发展模式区别的最本质原因。同样的20多年,我们国家的鲍鱼养殖场数量则早已突破千家,这其中我们是否有意识到,我们正在过度、无序地在消耗养殖中最低的成本——公共资源。 而正因为这是一个公共资源,因此,让生活在其中的各方当事人反而越发无法遵守自己的原则。比如,养殖污水是否需要处理后才能排放,海区的垃圾处理等等。反正海域是公用的,成本不高,而治理需要成本,即使我很遵循这一原则,但其他人不遵循的话,事情也是如此,于是乎,我们所说的“公地悲剧”现象是不是就这样在我们的产业中处处可见。

过低或者说几乎零门槛,让很多人可以迅速进入这个行业,从产量上来看,这是最快速的增长模式,但在产能增长的初始,其实已经为后续的“悲剧”埋下了隐患。当我们已经习惯了这种“公地”,在当下缺乏监管的背景下,要来谈论一个产业的可持续发展,难度可想而知,于是乎这个多米诺骨牌效应也就迅速叠加,延伸到产业链的各个环节,包括价格上的大幅波动。

“公地悲剧”如何转化为“公共福祉”

当然,中国有自己特殊的国情,短时间或者说相当长一段时间内,我们都无法达到这一个理想的模式,具体执行起来难度更大。因此,作为个体的“牧民”都应了解“公地悲剧”这一残酷的现实,从而清楚自己在这块“牧场”中的位置,分析自身的优点和不足,找到自己产品的“差异性”,这或许才是身处行业内的每个人最该去思考的。